Este año se nos viene un invierno diferente a lo que aparece en los medios por estos días. Llego a esta conclusión después de más de 2 años de observar con cuidado los datos, estudios científicos y experiencias internacionales. Primero haré mis predicciones y luego explicaré la evidencia que las sustenta:

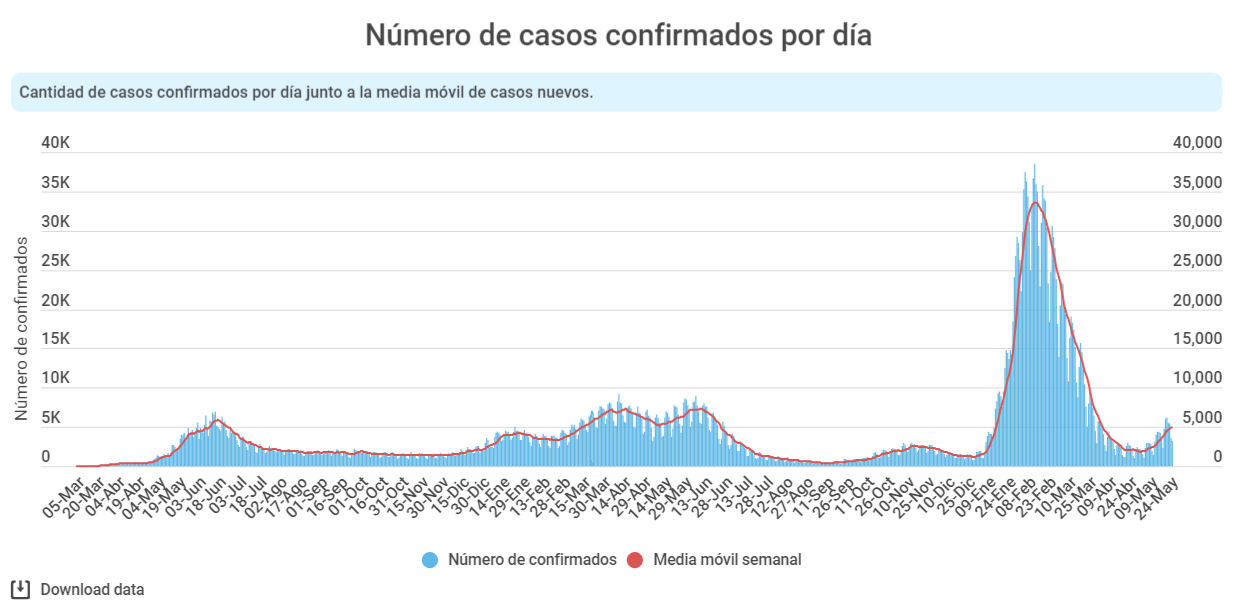

- El aumento natural por factores estacionales, junto con la proliferación de Ómicron BA.2 y otras subvariantes, hará que los casos sigan subiendo por algunas semanas, pero bajo ninguna circunstancia llegarán a números tan altos como los de febrero. (Actualización: luego de mirar las cifras oficiales de hoy, seguramente tendremos el peak la primera semana de Junio, quizás la segunda).

- Las tasas de hospitalización por COVID se mantendrán bajas (estamos en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia) y si bien es seguro que subirán, será un aumento claramente menor que en Febrero y no debería exigir al sistema de salud en cuanto a camas UCI.

- Seguramente habrá un aumento en el reporte de fallecidos, el cual no llegará a los niveles de febrero. De todas maneras, este indicador no es de confiar como explico más adelante.

- Seguro habrá más variantes, pero es altamente improbable, casi imposible me atrevería a decir, que COVID-19 se ponga más virulento (que enferme más grave).

El modelo que predice lo de arriba se basa en datos respecto del fenómeno natural, desde el punto de vista netamente biológico y por tanto me siento lo suficientemente confiado como para publicarlo. Ahora, respecto a lo que harán las autoridades no me atrevo a hacer afirmaciones tan categóricas porque eso depende de política, la temperatura en redes sociales, emociones y sesgos, no tanto de los datos mismos.

La Evidencia

Al 21 de mayo de 2022 hay 3.554.112 casos de COVID-19 clasificados como “recuperados”. Ahora, caso es diferente de infección. Sabemos que mucha más gente se infecta con COVID que la gente que llega a hacerse un examen y aparece en las estadísticas, esto es particularmente cierto cuando las tasas de positividad aumentan. El 19 de febrero la positividad llegó al 28%, lo que en la práctica significa que la cifra de contagios es un pobre indicador de cuánta gente ha contraído COVID y que probablemente son muchos más. Ese mismo día se reportaron 33.769 casos. Todo esto para decir que muy probablemente el número de personas que ha contraído el virus en Chile es mucho mayor que tres millones y medio.

Ahora, todas esas personas que han sobrevivido al virus cuentan con inmunidad natural, la cual es más durable y efectiva que la inducida por las vacunas. Lo cual queda bastante claro al revisar un estudio publicado por la CDC de Estados Unidos respecto a hospitalizaciones en California, donde al final se muestra un gráfico comparando grupos de pacientes que fueron diagnosticados con COVID-19 bajo las siguientes condiciones:

• Sin vacunar y sin infección previa.

• Sin vacunar y con infección previa.

• Vacunado y sin infección previa.

• Vacunado y con infección previa.

Como es de esperar, la línea sólida representa a la gente sin vacunar y sin infección previa, que sufrió el embate completo de la enfermedad y por tanto altas tasas de hospitalización. Luego viene el grupo vacunado, pero sin infección previa, la línea segmentada azul ubicada muy por debajo de la de los sin vacunar, demostrando el beneficio en relación a hospitalizaciones de la vacuna.

Ahora, debajo de ambas líneas y casi sin registrar aumento están los grupos con infección previa, con y sin vacuna. Lo cual demuestra a mi juicio, que la vacuna es una tremenda ayuda antes de haber entrado en contacto con la enfermedad, pero luego su contribución es marginal y la verdad despreciable en términos de salud pública.

En resumen, la enorme ola de contagios que vivimos el verano con Ómicron generó una gran cantidad de inmunidad natural que nos protegerá contra nuevas variantes de forma muy robusta.

Respecto a las personas que no se han infectado con COVID-19 todavía, en Chile tenemos una muy buena segunda etapa de protección que es la altísima tasa de vacunación. En términos prácticos tenemos a toda la población con algún grado de inmunidad, la enorme cantidad de gente que se contagió en el verano tiene protección reciente contra reinfección y el resto de nosotros contamos con una muy buena protección que seguramente hará de la mayoría de los contagios con síntomas mínimos.

El proceso de evolución desde la perspectiva de un virus

En este momento hay evidencia convincente de que la variante Ómicron BA.2, que es más contagiosa que BA.1 y que está en este momento impulsando el alza de casos en Chile, produce una infección menos severa que Ómicron BA.1, ya era muchísimo menos grave que Delta (la variante del invierno pasado). Esto más la enorme cantidad de inmunidad mencionada el punto anterior garantiza que el invierno de 2022 será mucho mejor que el año anterior en relación a los efectos del COVID-19 en Chile.

¿Qué pasa entonces si surge nueva variante? La verdad creo que es casi imposible que aparezca una variante más peligrosa por lo siguiente: Tal hecho sería equivalente a que una persona se ganara el Loto y el Kino al mismo tiempo, técnicamente posible, pero muy muy improbable (quizás prácticamente imposible).

La razón requiere comprender cómo funciona la evolución en el caso particular de un virus (recomiendo altamente el libro «El Gen Egoísta» de Richard Dawkins para comprender de verdad cómo funciona la evolución y sus implicancias). Un virus se propaga mediante la generación de copias de sí mismo usando las células del individuo que infecta, todos entendemos que ese proceso de copia no siempre es perfecto y que aleatoriamente el material genético del virus sufre un cambio puntual, ese cambio puntual tiene como consecuencia la modificación de las instrucciones para generar réplicas del virus en la generación siguiente.

Como las mutaciones son aleatorias, lo más probable es que modificar las instrucciones para generar copias del virus produzcan un resultado negativo o neutro. Ocasionalmente, con muchísima suerte (ganarse el Kino) una mutación facilita que las réplicas del virus sean capaces de infectar más eficazmente a otras personas. Esto hace que, a la larga, esta versión mutante vaya ganando la competencia por humanos susceptibles de infección y se convierte en una variante dominante (como pasó con Delta y luego con Ómicron).

Por otro lado, una mutación aleatoria podría producir que las réplicas del virus mutante produzcan una enfermedad más grave en la persona infectada (ganarse el Loto). Ahora, esto no significa una ventaja per se para el virus a menos que por alguna razón una enfermedad más grave aumente la probabilidad de que el virus sea transmitido a más personas. Probablemente en la mayoría de los casos enfermedad más grave es relativamente independiente de mayor contagiosidad.

Una variante de COVID más peligrosa, como lo fue Delta el año pasado, muy seguramente parte como una variante que se ha hecho más grave, pero no necesariamente más contagiosa. Ahora, en un entorno de alta circulación como sucedió a principios del año pasado en India, esa variante que produce enfermedad más grave podría tener una segunda mutación después de un tiempo y volverse más contagiosa. Es probable que ese proceso explique por qué Delta fue más virulenta y más contagiosa al mismo tiempo, lo que le permitió dominar en el mundo y básicamente desplazar a todas las demás variantes circulantes en ese momento.

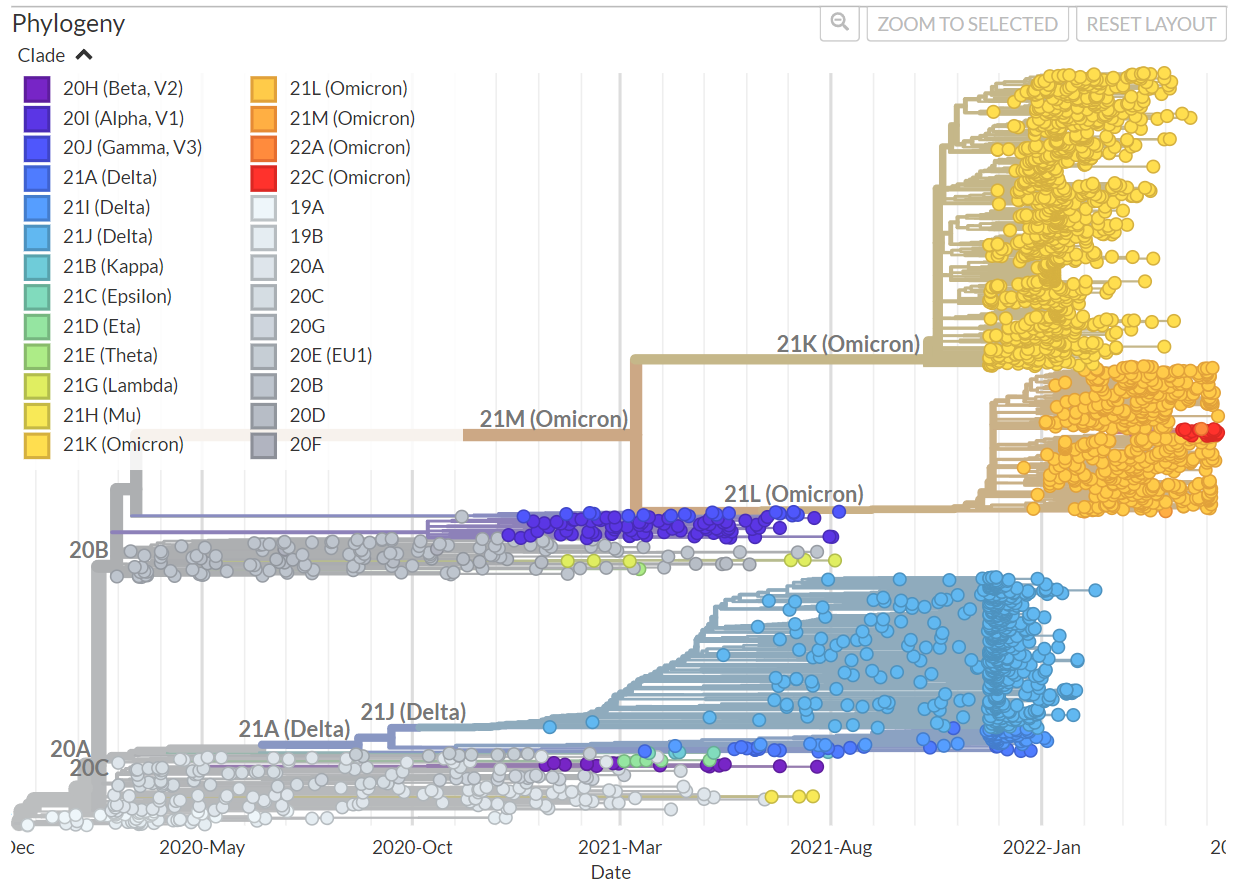

En noviembre surgió Ómicron, que no es una mutación de Delta, sino que una mutación del virus original como se ve en el siguiente mapa con los distintos linajes del virus que produce COVID-19:

Por tanto, Ómicron no cargaba con la virulencia de Delta, sino que desde un principio fue una variante mucho menos ofensiva y por tanto causa enfermedad menos grave. Ahora, Ómicron al esparcirse por el mundo ha seguido jugando Loto y Kino, y lo que hemos visto es que una y otra vez, se gana el Kino, y si bien es seguro que se ha ganado el Loto alguna vez, esas mutaciones no han sido capaz de ganar la competencia frente a las variantes más contagiosas. En otras palabras, el proceso de selección natural va a seguir optimizando por mayor contagiosidad, pero no por mayor severidad.

Sobre el números de fallecidos.

En todo el mundo, las estadísticas de fallecidos han sido sujeto de controversia porque no existe una manera práctica de determinar en realidad cuántas personas han fallecido producto de la enfermedad por COVID-19. Es un problema muy complejo y las estadísticas que tenemos sencillamente no dan el ancho.

En general hay dos maneras en que se ha estado midiendo la cantidad de fallecidos en relación a la pandemia.

1.- Personas que fallecen con un examen positivo para COVID-19 en los 28 días previos a la muerte. El problema de esta métrica es que si bien intenta capturar casos en que una enfermedad de base se agrava por culpa del COVID-19 y no hubiese fallecido si no hubiese contraído la enfermedad, también cuenta personas que mueren por lesiones de un accidente automovilístico o cualquier otra causa no relacionada y que al ingresar al hospital sucede que dan positivo en el test para COVID-19.

2.- Exceso de muertes respecto al tiempo previo a la pandemia. El problema de esta métrica es que, si bien es correcto suponer que lo que ha cambiado los últimos dos años respecto a los años anteriores es la pandemia, hay muchas muertes cuyas causas son indirectamente relacionadas con la pandemia. Por ejemplo, personas que se agravan de condiciones preexistentes no por contraer la enfermedad, sino porque no han podido recibir tratamiento médico y pueden perfectamente fallecer sin haberse infectado jamás, pero producto de las consecuencias sociales de la pandemia.

Esto significa que la cantidad de fallecidos es un indicador muy pobre para determinar la severidad de una variante de COVID-19 porque es imposible separar las variables.

Un buen ejemplo son las cifras de fallecidos que tanta alarma causaron durante la reciente ola de Ómicron en febrero. Nunca tuvo sentido para mí que el número fuera tan alto como en el invierno con la variante Delta, considerando que sabíamos que Ómicron es más leve y que la cantidad de hospitalizaciones en UCI por COVID-19 fueron sustantivamente menores que en el invierno. Nunca tuvo sentido que menos gente hospitalizada por COVID-19 llevara a más fallecidos.

Ahora, si a eso agregamos que los días de mayor cantidad de fallecidos coinciden con los días de mayores casos diagnosticados, es indudable que una buena parte de esos fallecidos murieron con COVID y no por causa de COVID, ya que toma más de dos semanas desde que una persona se infecta con COVID-19 hasta que fallece. Uno esperaría que la curva de fallecidos estuviera retrasada respecto a la de contagios al menos dos semanas y aquello no ocurre.

Conclusión

El panorama para este invierno es mucho más optimista del que aparece en los medios, me estresa ver cómo los medios están manejando este tema. Hace unos años parecía la regla más sagrada de autoridades y medios no inducir al pánico de la población, pero por alguna razón incomprensible ahora están haciendo todo lo contrario. Si seguimos así, lo que va a pasar es lo mismo que en febrero, un sistema de salud estresado básicamente porque mucha gente resfriada que NO necesita atención médica colapsa las urgencias, mientras el resto de la población tiene que aguantar medidas restrictivas que tienen consecuencias devastadoras que ya estamos empezando a sentir.

Si dependiera de mí, como política pública declararía el fin de la pandemia, el fin del estado de alerta sanitaria y el fin de todas las restricciones asociadas a la pandemia ahora en junio. Al mismo tiempo juntaría un grupo de expertos para evaluar la eficacia y efectos secundarios de las vacunas para distintos grupos de riesgo y así planificar continuar con dosis de refuerzo para las personas que realmente se beneficiarían de ellas.